- 평점

- -

- 감독

- 쥐스틴 트리에

- 출연

- 산드라 휠러, 스완 아를로드, 밀로 마차도 그라너, 앙투안 레나르츠, 사뮤엘 테이, 제니 베스, 사디아 벤타이압

시작하기 전,

이 글은 이 영화에 대해 친절하게 설명해주지도 않는 주제에,

그렇다고 완결된 한 편의 글도 아닌 메모일 뿐인 주제에,

결론에 대한 스포일러는 초장부터 줄줄이 늘어놓고 있기 때문에

영화를 보시지 않은 분들은 뒤로 가기를 눌러주시면 감사하겠습니다.

예전에는 안 그랬던 것 같은데, 요즘엔 스포일러를 당하면

영화에 대한 흥미가 바닥으로 떨어져 버리는

저의 개인적인 경험 때문에 이리 말씀드립니다.

감사합닏.

===================================================================================

이 영화는,

무엇에 관해 이야기하고 있는가에 대해서 고민하지 않을 수밖에 없는 영화다.

이 영화를 관통하는 하나의 주제는 무엇일까. 혹은 키워드는?

계속해서 영화의 해석에 의문을 가지고 있을 때 힌트가 되는 것이 한 가지 있었다.

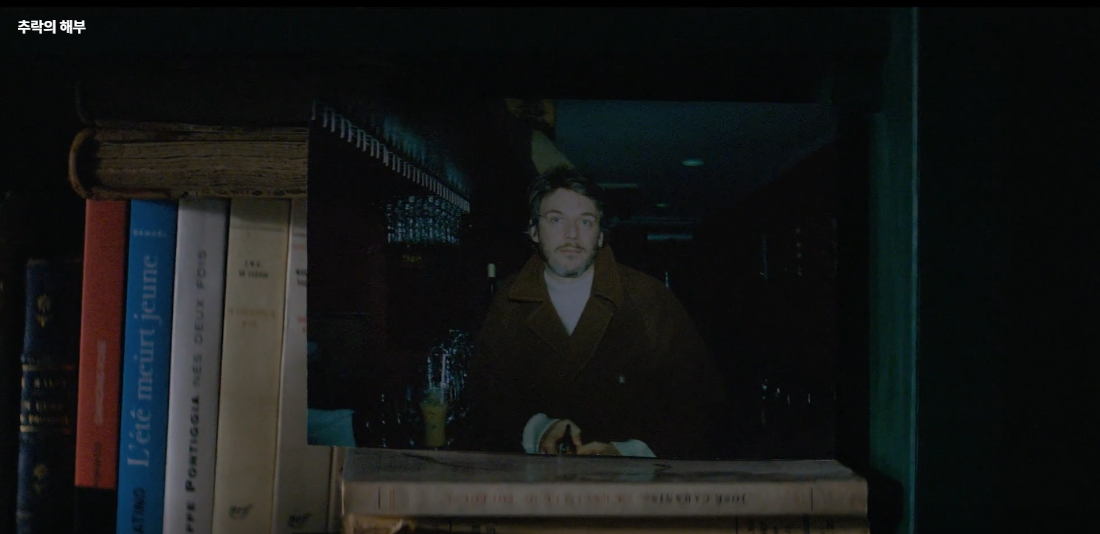

영화의 9분 50초 즈음 강아지 스눕의 시선으로 사뮈엘의 사진이 줌 인 되는데,

그 옆에 등장하는 여러 책 중 한 권이다.

그의 책에는 아들과의 유대, 그리고 그의 죽음이 암시되어 있다.

사진의 바로 옆에는 주세페 폰티지아(Giuseppe Pontiggia)의 소설

<두 번 태어나다(Nés deux fois)>가 꽂혀있다.

이 소설의 내용은 다음과 같다.

강력하고 감동적이며 심지어 가슴 아프지만 깊은 아이러니로 가득 찬 이 다각적인 소설은 아버지와 장애가 있는 아들을 하나로 묶는 유대, 그들의 삶을 지배하고 모든 연구가 수반하는 무익함을 측정하도록 이끄는 배움에 대해 이야기한다.

상담을 받은 의사 중 한 사람은 이렇게 설명한다. “이 아이들은 두 번 태어났습니다. 그들은 첫 번째 출생으로 인해 더욱 어려워진 세상에서 움직이는 법을 배워야 합니다. 그리고 두 번째는 당신이 무엇을 줄 수 있는지에 달려 있습니다. 그러나 결국 그것은 당신에게도 재탄생이 될 것입니다."

이 이야기 속 배우들이 여행 내내 만나는 존재들은 모두 삶에 대한 큰 이해를 보여주지는 않지만, 연대와 이타주의의 사례를 충분히 보여준다. 따라서 희망과 낙담은 서로 뒤따르지만, 자신에 대한, 사회에 대한, 전 세계에 대한 투쟁은 항상 승리한다.

결국, 아버지와 아들은 사랑과 존경으로 연결되어 서로를 다양성 안에서 받아들이게 된다. 고전에서 자양분을 얻고, 끈질긴 끌로 깎아내고 종종 유머로 가득 찬 산문을 통해 작가는 급진적인 경험을 보편화하는 동시에 인간의 어리석음에 대한 놀라운 그림을 그린다.

(출처:https://www.seuil.com/ouvrage/nes-deux-fois-giuseppe-pontiggia/9782020498906)

이 대목으로 사뮈엘은 아들의 사고 이후에 다니엘과 깊은 유대를 가지게 되었고, 그 자신의 불행을 감수하고도 다니엘의 행복을 위하고 있었음을 알 수 있다.

나는 이를 바탕으로 두 가지의 가설을 만들어 보았다.

[가설①] 사뮈엘은 자살한 것이고 산드라는 무죄인 것이 사실이다.

이 가설에 의하면 다니엘은 처음부터 모든 팩트를 알고는 있었으나,

그것이 무엇을 의미하는지 이해하지 못했다.

아버지의 실험과 자신에게 남긴 이야기들을 잠시 잊고 있다가, 재판의 과정에서 기억을 떠올리게 되었고,

그 결과 재판을 마무리할 수 있었던 것이다.

산드라는 사뮈엘과 다니엘 사이의 유대를 이해하지 못했고, 그 결과 사뮈엘의 조력자가 되지 못했다.

남편의 고향에서, 그리고 가족관계에서, 인간적 유대관계 모두에서 소외된 산드라는

자신의 커리어에 몰입했다. 그 자신의 증언처럼.

그것이 사뮈엘의 정신적·육체적·경제적 고립을 야기했고 그의 자살로 이어졌다.

즉 영화는 사실의 과정을 그대로 전달하고 있는 것이다.

[가설②] 산드라는 사뮈엘을 살해했다. 고의였는지 사고였는지는 알 수 없다.

사뮈엘과 산드라는 각자의 고립에 지쳐 가정불화를 겪었고, 싸움이 격해지면서 몸싸움까지 반복되었다.

격해진 감정을 이기지 못하고 사뮈엘을 타격한 산드라는 침상에 앉아 사뮈엘의 죽음을 둘러싼,

모호하고도 복잡한 감정의 스토리텔링을 구상했다.

다니엘은 부모의 불화를 예전부터 인지하고 있었고, 이 싸움의 결과를 이해하고자 재판에 모두 참여해

나름의 내러티브를 만들어낸다.

다니엘의 마지막 증언은 이 스토리를 자연스럽게 완결하기 위한 그 자신만의 스토리텔링이다.

가설①과 가설② 중 어느 쪽으로 해석해도 말이 되는 이야기라는 점이 이 영화의 골치 아픈 점이다.

산드라의 증언도 꽤나 진실되게 보이고, 그 밖의 인물들의 언행에 모두 개연성이 있다.

흥미로운 사실은,

어느 쪽이든 이 스토리텔링의 중요한 변곡점을 만들어내는 것은 다니엘의 선택이자 해석에 있다는 것이다.

왜냐하면 이 사건은 '어느 정도'의 정보만 제공할 뿐 결정적 단서를 가지고 있지 않다.

부검으로 밝혀진 것은 사망 원인이 왼쪽 관자놀이에 있는 혈종에 있다는 것이며,

이는 둔기를 이용한 제삼자의 살해 가능성과 사고에 의해 발생한 충돌 가능성에 있음을 밝힌다.

여기에 산드라의 증언이 더해져 자살의 가능성까지 생긴다.

결국에는 불확실한 아들의 증언과 그것을 증거로 채택한 배심원들의 결과로 주인공은 무죄판결을 받는다.

영화는 마지막까지 '진실'이 무엇인지 알리지 않고 열린 결말로 끝맺는다.

그렇다면 이 영화에서 말하고자 하는 것은 사건의 시작과 과정, 결과가 곧 '진실'인가의 여부는

중요하지 않다는 것을 말하고 있는 것이다.

그렇다면 이 영화 자체에서 발생하는 사건을 스토리텔링이라고 생각해 볼 필요가 있다.

그도 그럴 것이 영화의 시작부터 창작물에 대한 '허구와 진실의 구별'을 언급하고 있기 때문이다.

창작은 현실과 구별되어야 하는가? 아니면 창작은 현실의 모방이자 반영물이어야 하는가?

이 질문은 작가인 산드라를 곤란하게 만드는 질문이자,

곧 이 사건을 바라보는 관객 혹은 배심원을 곤란하게 만드는 질문이 된다.

이 사건을 이해하기 위해 '진실'이 필요한가?

필요 없다면 이 사건을 완결함으로써 발생하는 '효과'는 무엇인가?

무엇이 '진실'을 만드는가?

산드라의 증언은 거짓처럼 보이지 않으며, 오히려 논리적으로 납득이 되기도 한다.

그러나 주인공의 행동은 동시에 이중적으로 보이기도 한다.

우리는 때로

'그것은 믿음의 영역이 아니라 진리의 영역이야. 믿고 안 믿고의 문제가 아니란 거지'라고 말할 때가 있지만,

이 영화에서는 결국 진리 역시 믿음의 문제에 기대고 있다고 말한다.

다니엘은 아버지의 죽음을 겪은 직후 "이해해야겠어요"라고 말한다.

아들과 아버지의 깊은 유대관계는 이 이야기를 어디로 이끌었을까.

자살을 선택한 아버지의 진심을 이해하게 된 것일까.

아니면 산드라를 결국 포용하기 위해 선택했을 아버지의 내러티브를 다니엘이 완결하게 된 것일까.

다시 한번 말하지만,

이 영화는 어느 쪽으로 해석해도 말이 되는 이야기다.